「今回のあの人が海外赴任に選ばれたなら、次は自分だ!」

海外と取引のある大手企業で働くあなたは、次のステップとしてそう海外駐在を強く意識しているはず。

しかし、意外と周りを見てみると

「なぜあの人が選ばれたのか?」が不明瞭ではありませんか?

「語学力か?実績か?」と漠然とした不安に苛まれていませんか?

海外赴任は「個人の希望」ではなく「現地の経営目標達成のための戦略的な人事配置」です。

この記事では、

20代30代40代で海外赴任に選ばれる人材の特徴

赴任前にすでにクリアしている「実務能力の証明」と「上司・人事を動かすための戦術」

を全公開します。

3年後の駐在を確実に掴むための具体的な行動計画を、今すぐ手に入れてください。

海外赴任に選ばれる人が絶対に備えている「現地で成果を出す実務能力」

海外赴任は個人の育成プログラムではなく、現地拠点の経営目標を達成するための人員配置です。

そのため、赴任先で即座に成果を出せる実務能力が最優先で評価されます。

語学力は必須ですが、その前提として自社製品や業務プロセスに関する深い知識が不可欠になります。

TOEIC800点以上の英語力は達成すべき目標ですが、それ以上に営業成績や企画実績などの数字で示せる成果が重視されるのが実態です。

駐在先で現地スタッフを指揮し、日本式ノウハウを定着させるためには、単なる語学能力ではなく指導力や判断力も並行して磨く必要があります。

三菱商事のキャリア採用募集ではTOEIC800点以上を能力要件として明記されているため、商社内での競争でも最低限このスコアが必須になります。

選ばれる人材に共通する特徴は、指示待ちではなく自発的に問題を発見し、解決策を提案できる姿勢です。

海外赴任先の経営課題を解決できる専門スキルの必要性

赴任先企業が必要としているのは、その国で実績を作れる人材です。

現地の法制度や商慣習に短期間で適応しながら、同時に本社の方針を現地化して実行できるスキルが求められます。

企業が駐在員に求める役割は、単なる日本のやり方の押し付けではなく、現地の事業環境に合わせた経営判断です。

例えば、営業部門の駐在員であれば、現地の顧客ニーズを理解し、日本製品をどのように現地化すれば受け入れられるかを判断する能力が必須になります。

同様に、製造部門の駐在員であれば、現地の労働法制や労働慣行の中で日本の品質管理体制をどう実装するか、という課題に直面するのです。

赴任先で最初の1年間に現地経営陣から期待される成果は、駐在員の今後の評価を大きく左右します。

配属前に赴任国の業界情報や競合環境を徹底的に研究し、赴任初期から貢献できる準備をしておくことが成功の鍵になります。

TOEIC800点以上の語学力と実務を両立させる人材

TOEIC800点は、国際ビジネスの基本的な会議やメール対応ができる水準を示す指標です。

この点数に達しても日常会話に不安がある場合が多いため、駐在前後の継続的な学習が重要になります。

TOEIC800点と実務英語能力は異なるスキルセットです。

TOEIC高得点者の中には、ビジネス交渉やプレゼンテーションで躓く人が少なくありません。

駐在先では、顧客との交渉、現地スタッフへの指導、経営陣への報告など、場面ごとに異なるレジスターの英語が求められるためです。

また、非英語圏への赴任の場合、現地言語の基礎的な習得も必須になります。

タイ駐在員には基本的なタイ語、

ベトナム駐在員には基本的なベトナム語

が要求される傾向が強いのです。

実務英語とTOEICスコアを並行して磨くには、週1~2回のビジネス英会話レッスンと、月1~2回のTOEIC対策講座を組み合わせることが効果的です。

指示待ちではなく自分で考えて行動できる人材像

現地では日本本社に即座に相談できない状況が日常茶飯事です。

限られた情報で判断し、結果責任を取れる覚悟が駐在員に求められる最大の適性となります。

時間帯の都合で本社とのリアルタイムコミュニケーションが難しい環境では、駐在員が単独で判断を迫られるシーンが頻繁に発生します。

顧客対応、

クレーム処理、

人事労務上の問題、

緊急の経営判断

など本社の指示を待たずに対応しなければならない課題が日々生じるのです。

こうした状況で優柔不断な対応をすれば、現地スタッフからの信頼を失い、業績低迷に直結します。

駐在適性がある人材の共通点は、決定後の実行力です。

全く同じ情報量で判断を求められても、自らの責任で決定を下し、その結果に向き合う覚悟を持っています。

日本本社での勤務時代に「報告・連絡・相談」の習慣に甘えず、自分の判断と責任で案件を進めた経験が、駐在適性を大きく高めるのです。

現地スタッフを育成し、日本式ノウハウを定着させる能力

技術移転や業務改革を現地化して根付かせるには、相手国の文化や価値観を理解した上での丁寧な指導が必要です。

部下教育に対する真摯な姿勢が駐在成功の鍵になります。

日本式の管理手法を現地にそのまま導入しても、現地スタッフからの反発を招くだけです。

例えば、日本企業が重視する「細かい報告書作成」を東南アジアの拠点に強要すれば、「細かすぎて仕事の効率を妨げる」という不満が出るでしょう。

同様に、年功序列制度は個人の実績を重視する文化圏では受け入れられません。

こうした文化的摩擦を最小限に抑え、現地スタッフが納得した形で日本のベストプラクティスを導入する能力が求められるのです。

優秀な駐在員の特徴は、現地スタッフの育成成果を具体的な数字で示せることです。

「部下の昇進者数が5名増えた」

「離職率が前年比15%低下した」

といった実績を、定期的に本社に報告する駐在員は、帰任後のキャリアでも大きなアドバンテージを得ます。

海外赴任に選ばれる人と選ばれない人との決定的な違い

海外赴任を強く希望していても、現在の配属部門での実績がない人は選抜対象から外れます。

企業人事は面接での言動ではなく、日々の業務成績と上司の評価で判断するためです。

この調査から、企業が海外赴任者に対して高い投資をしており、選抜基準がより厳格化していることがうかがえます。

出典:EY Japan「第8回EYモビリティサーベイ」(2025年5月)

駐在希望者の多くが陥る失敗は、海外駐在という目標にばかり目を向け、今の仕事を軽視することです。

上司に駐在希望を伝えたとしても、期末評価で成果が出ていなければ、人事からは「現在の職務も全うできない者が海外で通用するか」という判断を下されます。

逆に、足元の業務で実績を積み上げ、上司の信頼を得ている人材は、本人が明示的に駐在希望を述べなくても、人事から推薦対象として検討されるケースは珍しくありません。

海外赴任に選ばれる人は、現在の仕事を通じて駐在適性を証明しているのです。

海外赴任希望で失敗する人「希望だけで実績がない」

駐在希望を理由に現職での責任を軽く見なすと、上司からの評価は急速に低下します。

組織は適性や希望ではなく、実績と信頼で人事評価を決定するためです。

駐在希望者によくある失敗パターンは、配属5年目以降に「いつ駐在させてもらえるのか?」という期待を強くした結果、現在の部門での実績構築に身が入らなくなるケースです。

営業成績が停滞し、企画提案も減少すれば、上司からは「この者は駐在希望で現在の仕事に集中していない」という評価を下されます。

その後、人事評価の低下により駐在候補リストから外されてしまうのです。

そんな悪循環を避けるために重要な心構えは、「現在の仕事での優秀さが、駐在適性の最初の証明」という認識です。

ある総合商社の人事担当者は

「駐在希望者の中で実際に選ばれるのは、希望を口にしない人がほとんど。本人が気づかないうちに、上司と人事が『この人なら駐在先でも成果を出す』と判断した人ばかりだ」と述べています。

配属部門での成果を数字で可視化して上司に伝える方法

営業成績、企画提案数、業務改善の効果額など、可視化できる成果を期ごとに上司と共有することで、駐在候補としての評価が定着します。

成果を上司に伝える際の重要なポイントは、主観的な努力ではなく、客観的な数字を中心に報告することです。

「営業成績が前年比150%達成」

「企画提案5件採用、うち3件が実装」

といった具体的な数字があれば、上司は人事評価表に根拠を持って記載できます。

同時に、その数字がチーム内でどの位置にあるのかを示すと、より説得力が増します。

「チーム10名中、営業成績で3位」というランキング情報があれば、人事部への報告時に「部門内でも有力な成果を出している」という文脈が加わるのです。

期末面談では、成果報告に加えて「この成果を駐在先でも発揮したい」という前向きなメッセージを一言添えるだけで、上司の認識が大きく変わります。

ただし、頻繁に駐在希望を繰り返すのは逆効果です。実績報告と駐在希望を1年に1~2回程度のペースで結びつけるのが効果的です。

上司の信頼と推薦状が海外赴任選抜の必須条件

人事部が駐在候補を選定する際、直属上司の評価は最重要な判断材料です。

推薦状の有無が駐在決定を大きく左右するため、日常の信頼構築が不可欠になります。

駐在候補の正式決定プロセスでは、人事部が候補者の直属上司に対して「この人物は駐在適性があるか?」という打診を行うのが一般的です。

この段階で上司が「適性あり」と判断すれば、その後の配置検討が本格化します。

逆に「現在の部門での実績が不十分」という回答があれば、いくら本人が駐在希望でも選抜対象から外されてしまいます。

上司からの推薦を獲得するには、日常の業務姿勢が最大の要因です。

報告を怠らず、困ったときに適切に相談し、受けた指示を期限内に完了させる基本的な信頼関係が、最終的には駐在推薦に結びつくのです。

また、上司が人事部や経営層に出席する会議で「この部下は駐在の適性がある」と自然に言及できるレベルの信頼が生まれると、駐在実現の確度は急速に高まります。

期ごとの実績面談で駐在適性をアピールするタイミング

期末面談での成果報告時に、駐在への意思と現在の実績を結びつけて述べると、上司の認識が大きく変わります。

戦略的なタイミングでのアピールが人事評価につながるのです。

期末面談は、駐在希望を戦略的に伝える最高のチャンスです。

この場面では上司が人事評価表を作成する準備段階にあり、成果報告と同時に今後のキャリア志向を述べることで、評価表に「駐在適性あり」という項目を記入してもらいやすくなります。

ただし、面談で気をつけるべき点は、現在の成果が話の中心であり、駐在希望は副次的な触れ方に留めることです。

「今期の営業成績は前年比130%でした。

こうした実績を国際舞台でも発揮したいと考え、駐在準備を進めています」

という流れが効果的です。

同時に、期末面談では具体的な準備行動を報告することも重要です。

「TOEIC800点を目指して月20時間の学習を継続している」

「赴任国の市場調査レポートを月1冊読んでいる」

といった実例があれば、駐在への真摯さが伝わり、上司の評価が一段上がります。

部門・部署による海外赴任機会の大きな違い

同じ大手商社であっても、配属部門によって海外赴任の確率は大きく異なります。

営業部門やサプライチェーン管理部門に配属された人材と、本社事務部門の人材では、駐在機会の数が圧倒的に異なるのが現実です。

海外展開を積極的に進める部門では、毎年複数の駐在ポストが空くため、実績のある人材は自動的に候補リストに入ります。

一方、国内業務に特化した部門では駐在ポスト自体が少なく、余程の適性が認識されない限り選抜対象になりません。商社の場合、営業部門での成果が海外駐在への最短ルートになるのはこのためです。

現在の部門で駐在の可能性を判断し、必要に応じて異動を検討することが現実的な戦略になります。

ある消費財メーカーでは、駐在候補として人事から期待されていた社員が、赴任前の数年間で実績を上げず、結果的に選抜から外れてしまったことがありました。

同時に、赴任中に適応障害を発症した駐在員の事例では、駐在前の現地文化理解と心理的準備の不足が問題となり、産業医から海外勤務中止の判定を受けました。

対処法としては、赴任前6ヶ月から赴任国の文化・言語・生活習慣に関する研修を受講し、心理的適応を事前に準備することが重要です。

海外赴任に選ばれやすい職種と異動戦略

営業、生産管理、経理といった部門は海外ポストが多く、駐在チャンスに恵まれています。

現在の配属が海外駐在と無関係な部門の場合、戦略的な異動申請が効果的です。

大手総合商社の組織構造では、営業部門(トレーディング部門)が全従業員の30~40%を占めており、そのうち毎年5~10%程度が海外赴任対象になります。

これに対して、企画部門や管理部門は全体の20~25%で、海外赴任の機会は営業部門の3分の1程度に留まるのが一般的です。

現在の配属部門で5年勤務しても駐在の芽が出ないのであれば、戦略的な異動を検討する価値があります。

異動申請を効果的に進めるには、「現在の部門での実績を作ってから異動する」という順序が重要です。

実績のない状態で異動希望を申請しても、異動先での評価が低くマイナスからのスタートとなってしまいます。

現在の部門で成果を出しながら、人事面談で「国際部門での経験を通じて駐在準備を進めたい」と述べることで、人事からの異動提案を受ける確度が高まるのです。

営業部門と事務系部門での駐在選抜の基準の違い

営業部門では受注実績や顧客開拓の成果が駐在選抜を直結させるのに対し、事務系部門ではより高度な専門知識や資格取得が要求される傾向にあります。

現在の配属で海外赴任の可能性を判断する方法

同僚や先輩の駐在実績を調査し、自部門での過去3年間の駐在者数を把握することで、現実的な可能性を評価できます。

人事異動で海外赴任チャンスが増える部門への転職検討

異動希望書で「国際部門での経験を通じた駐在準備」という趣旨を述べると、人事からの異動提案を受ける可能性が高まります。

20代で海外赴任に選ばれる人の条件と準備戦略

20代で海外赴任に選ばれるのは、業務適応能力と成長意欲を兼ね備えた人材です。

同年代と比較して実績が明らかに優秀で、上司からの信頼が厚い人物が対象になります。

配属後3年以内に部門での成果を作り、営業成績や企画提案で名前が知られた存在になることが20代駐在の必須条件です。

この時期は本来、基礎知識の習得と業務スキルの定着に充てるべき期間であるため、同僚より明らかに突き抜けた実績を作ることで初めて駐在候補として認識されるようになります。

20代だから有利という誤解は禁物で、むしろ経験不足を実績で補う必要があるという認識が重要です。

20代だから有利な点と逆に懸念される点を理解する

20代の利点は適応能力の高さと将来の成長可能性ですが、反面として単独での判断経験や、危機対応の実績に不安を持つ組織が多いのが実態です。

この懸念を払拭するのが、現在の部門での目に見える実績になります。

配属3年目から4年目で駐在候補になるための実績作り

多くの企業では、配属4年目から6年目にかけて初回駐在が実現します。

この時間軸を逆算すれば、3年目までに営業成績でトップ層に入るか、企画提案で評価される必要があります。

若手のうちに習得すべき語学力と業務スキル

TOEIC800点達成は3年計画で実現可能な目標です。

同時に業務知識を深掘りすることで、駐在前提での専門性が完成します。

20代で駐在を実現させた先輩事例から学ぶポイン

ト

自社の20代駐在員がいれば、その人物の配属時代の成果や準備方法を直接聞き、同じルートを辿ることが最短戦略になります。

30代で海外赴任に選ばれる人の条件と管理職駐在への道

30代での海外赴任は、単なる駐在ではなく現地経営層としての責任を伴う人事配置です。

課長以上の管理職経験を積んだ人材が対象になり、赴任後は支社長や部長クラスのポストが用意されることが大半です。

20代で実績を作った人材が、30代で管理職として部下育成と業務改革を主導できたか否かが、駐在選抜を大きく左右します。

企業は30代駐在員に「現地での経営判断」を期待するため、日本本社での課長職の経験が最低要件になる傾向が強いのです。

30代での駐在実現には、20代での実績構築と、30代での管理職適性の実証という二段階の評価が必要になります。

30代での駐在は「現地経営幹部」としての期待値

30代駐在員には、業務の執行者ではなく現地法人の経営判断者としての役割が期待されます。

日本の経営方針を現地化し、現地スタッフを説得して実行させる能力が求められるのです。

課長以上の管理職経験が駐在選抜を大きく左右する理由

部下を持たずに実績を作る人材と、部下を統率して成果を出す人材では、現地での指導力や問題解決能力が大きく異なります。

企業はこの差を重視するのです。

部下育成と業務改革で管理職適性をアピールする方法

部下の育成成果や業務改革による効率化実績を、期ごとに人事に報告することで、経営層としての適性が認識されやすくなります。

30代駐在員に求められる経営判断力と現地対応力

日本の本社方針と現地の現実のギャップを埋め、双方を納得させる判断を下す能力が、30代駐在員の最大の価値になります。

40代以上で海外赴任に選ばれる人の条件と経営責任

40代以上での海外赴任は、現地法人のトップやナンバーツーを目指す最終段階です。

部長級以上の要職を経た人材が対象になり、赴任地での経営全般の責任を担う立場になります。

この年代での駐在実現には、日本本社での昇進を一度諦め、海外でのチャレンジに人生を賭ける覚悟が求められます。

同時に、業界で20年以上の経験を積んだ者だけが持つネットワークや判断力が、赴任先での成功を大きく左右するのが特徴です。

40代での駐在は、個人のキャリア形成というより、現地経営を安定軌道に乗せるための経営的な人事配置になるのです。

40代駐在員に求められる役職と経営責任の重さ

40代駐在員の多くは現地法人の事業責任者や統括責任者として配置されます。

営業利益の達成、

人員採用、

現地スタッフの評価制度構築

など、経営全般の意思決定を単独で行う権限と責任を持つのです。

40代で海外赴任委選ばれる人は業界20年のキャリアと人脈を現地で活かす戦略

長年培った顧客ネットワークや業界知識は、40代駐在員の最大の資産です。

日本で構築した信用を現地で活かし、新規顧客開拓や販路拡大を推進する戦略性が現地成功を決定します。

50代で海外赴任に選ばれる人に向けたラストチャンスの活かし方

定年前の海外赴任は、第二の人生における収入確保や生きがいにつながる最終機会です。

現地での成功が、定年後の再雇用や顧問契約へと発展する可能性も考慮した長期戦略が必要になります。

今から3年で準備する「海外赴任に選ばれる人になるための行動計画」

海外赴任に選ばれるかどうかは、今後3年間の準備と実績で大きく決まります。

漠然とした希望ではなく、具体的な行動計画が必須です。

以下の4つのポイントを同時並行で進めることで、駐在選抜の確度が飛躍的に高まります。

- 英語学習計画の立案と継続

TOEIC800点を2年で達成する学習スケジュール - 現部門での実績構築

営業成績か企画提案で部門内での認識度を高める - 上司との信頼構築

期ごとの面談で駐在希望と実績を結びつけた報告 - 人事への駐在意思表示

異動希望書や研修希望を通じた継続的なアピール - 家族・家計の準備

赴任受け入れ環境の整備と現地生活情報の収集

TOEIC800点突破に必要な3年間の学習計画と継続方法

現在のスコアが分からない場合は、まず受験して現状把握することが先決です。

目標スコアまでの差分から逆算した月間学習時間(一般的には月20時間程度)を確保し、通勤時間の有効活用や休日学習で継続することが重要になります。

赴任国リサーチと異文化適応力を高める具体的行動

赴任の可能性がある国の言語、文化、法律制度を事前に学ぶことで、実際の駐在赴命時の適応速度が大きく変わります。

オンライン講座や業界セミナーの活用が効果的です。

人事評価制度を活用した駐在候補者としての立場確保

人事評価面談では「国際部門への配置希望」や「海外駐在準備」といった明確なキャリア志向を述べることで、人事からの異動提案やキャリア相談を受ける可能性が高まります。

家族・家計の準備と海外赴任受け入れの意思表示

配偶者やご家族に海外赴任の可能性を事前に共有し、赴任受け入れの準備を進めることが不可欠です。

企業側も、家族の同意がない駐在候補は評価の対象外にする傾向が強いためです。

企業側も、家族の同意がない駐在候補は評価の対象外にする傾向が強いためです。

海外赴任に選ばれる人になるためのモチベ維持

海外赴任に選ばれる人になるためには、長い時間をかけてステップアップしていかなければなりません、

そのためモチベーションの維持も大変重要な要素になります。

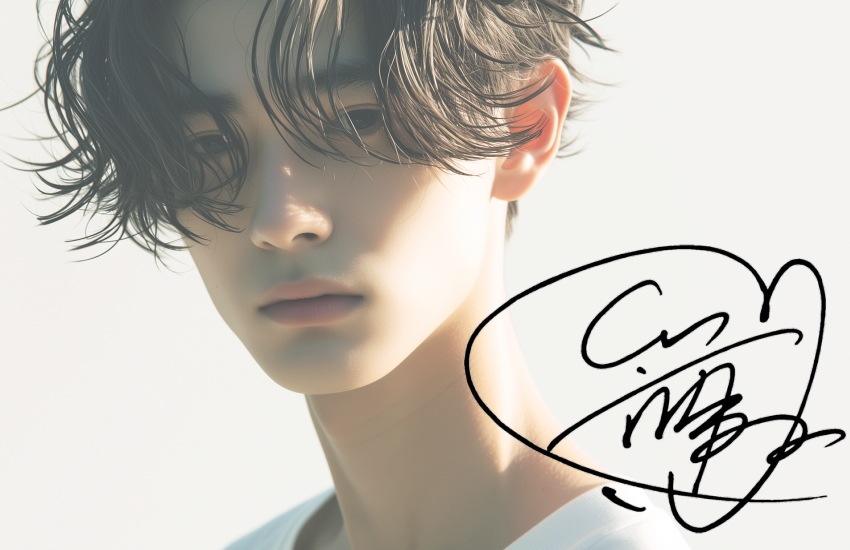

私のおすすめは、「自分のサインを持つこと」です。

海外出張時だけでなく、日頃から英字の自分のサインを使う機会を作るとよいでしょう。

※例:クレジットカードの利用時の署名サインなど

でも、まだまだ使い慣れていないABCのアルファベットでかっこいい英字のサインを作ることは至難の業です。

そこで、おすすめはプロに作ってもらう方法です。

費用も1万円程度からなので、時間と手間がとても省けます。

私がみんなにおすすめしているのは「署名ドットコム」です。

また、作った英字のサインは書き慣れるまでにかなり時間と労力が必要になります。

自分のサインを書く練習をすることで、より海外赴任する自分のイメージが明確になります。

できれば、プロに依頼してかっこいい英字のサインを作ることをお勧めします。

今は1万円程度で過去いい英字のサインが作れますので、これを利用しない手はありません。

ぜひ、自分が海外赴任に選ばれた時のことを想像して、自分のサインを描く練習をしてみてくださいね。

そうすれば、モチベーションも維持できます。

疲れた体に鞭打って、TOEICの勉強をしている時、気分転換に自分の英字サインを練習すればよい気分転換になりますよ。